- Gaëlle JEANMART

- Anne STAQUET

Introduction

Les enjeux généraux de ce dispositif sont d’aborder l’histoire de la philosophie avec un public à qui on ne la destine pas si aisément, comme les enfants par exemple. L’animation proposée a été pensée pour fonctionner aussi bien avec un public d’enfants de dix-douze ans qu’avec des adultes. Il n’a jusqu’à présent été testé que sur des adultes pour l’essentiel, sans formation philosophique.

Ce travail est une petite pierre apportée dans un projet plus large mené par PhiloCité depuis quelques années, en partenariat avec quelques philosophes académiques soucieux de penser l’ « introduction » à la philosophie sous d’autres modalités que celles d’un cours ex cathedra, réhabilitant ainsi une conception grecque de l’entrée en philosophie : le « protreptique ». C’est le titre d’une oeuvre d’Aristote visant à traiter de ce thème sous l’angle de l’encouragement. Encourager à philosopher, ce n’est pas tout à fait pareil qu’introduire à la philosophie. Une dimension affective et ludique est prise en compte (on philosophera parce qu’on aime ça), qui semble s’être perdue dans l’enseignement scolaire et académique de la philosophie. Aimer s’apprend : comment donc prendre en charge activement, comment encourager et générer chez les plus jeunes l’amour de la réflexion ? Tel est le moteur de cette création pédagogique.

Or, si la philosophie ludique a dernièrement été développée par les Nouvelles Pratiques Philosophiques, elle laisse de côté l’histoire de la philosophie, qui reste l’apanage de la philosophie académique. Or, celle-ci peut apporter bien plus qu’une simple érudition. L’histoire de la philosophie constitue aussi une approche importante de l’apprentissage de la philosophie. Il ne s’agit évidemment pas de s’en servir pour accentuer l’idée que seuls les grands penseurs peuvent philosopher ou qu’il faut une connaissance très approfondie de l’histoire de la philosophie avant de s’exercer à la pratiquer. Il s’agit plutôt d’utiliser les avantages de cette histoire, ce qu’elle produit en termes de rigueur ou de décentrement. En effet, étudier l’histoire de la philosophie permet de sortir des conceptions actuelles et requiert des capacités très intéressantes pour mener une réflexion philosophique. Cela permet de voir que, depuis toujours, on pense avec d’autres (et l’autre dans ce cas n’est pas uniquement son contemporain ou son compagnon de classe, lequel est souvent porteur des mêmes préjugés ou préconceptions). Cela permet surtout de penser différemment en se rendant compte que les concepts que l’on a doivent être déconstruits et reconstruits différemment selon les époques et les perspectives.

Il s’agit aussi de refuser la distinction entre approche traditionnelle et Nouvelles Pratiques Philosophiques.

Utilisant la polyvalence du terme « histoire », nous avons pris un premier parti : renouer avec les stratégies narratives auxquelles les enfants sont accoutumés et qu’ils aiment. Car il y a des histoires à raconter, des histoires passionnantes aussi, sur les idées conçues presque comme des personnages ; des histoires où il y a des mystères qui alimentent la curiosité, des rebondissements, des surprises (la philosophie après tout déconstruit les évidences), comme dans toutes les histoires classiques que l’on destine aux enfants.

Nous avons choisi de traiter ici de l’histoire du mensonge, que nous prenons pour montrer les tensions, les ruptures dans quelques conceptions différentes du mensonge. Ce n’est évidemment pas un choix arbitraire1. Le concept de vérité est un des plus fondamentaux de l’histoire de la philosophie. Il nous a dès lors semblé pertinent pour aborder différemment l’histoire de la philosophie d’aborder un concept antagoniste pour penser l’histoire des idées à partir de lui.

L’histoire que nous traçons ici de ce concept est aussi liée à deux langues anciennes, le grec et le latin et à trois étapes clefs de l’histoire du concept : la conception que les Grecs ont du pseudos (Platon, l’un des plus grands philosophes grecs, le premier peut être avec son maître Socrate, et dont on a pu souligner l’influence sur toute l’histoire de la philosophie en disant qu’elle n’était qu’un commentaire en bas de page de l’oeuvre de Platon) ; la conception chrétienne du mendacium (Augustin, premier grand penseur chrétien, autorité majeure pendant le Moyen-Âge, c’est-à-dire plus de 1000 ans), et enfin la conception du début de la modernité de la similatio-dissimulatio que l’on trouve chez Francis Bacon (philosophe anglais, père de l’empirisme moderne, considéré comme le fondateur de la méthode scientifique et de la science moderne et qui sert à penser la question durant toute la modernité.

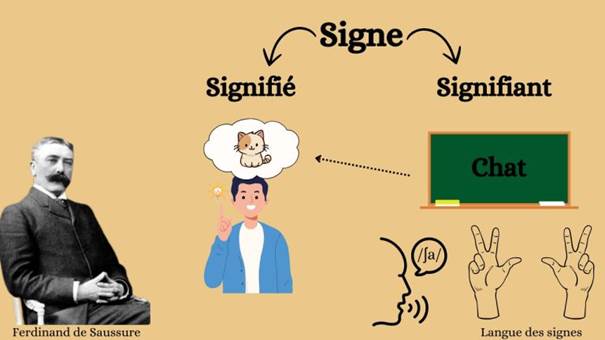

I) Langage et pensée

On peut commencer ainsi la séquence en présentant les personnages (Pseudos, Mendacium, les frères Simulatio et Dissimulatio ; Mensonge est le dernier des personnages (le plus proche de nous, qu’on espère regarder enfin vraiment grâce à sa différence avec les autres), de cette histoire du concept de mensonge. Et souligner qu’on pense avec des mots et qu’on ne pense donc pas de la même façon quand on pense dans des langues différentes. Les linguistes soulignent que la langue arabe contient environ six mille mots concernant les chameaux – catégories de chameaux selon leurs différentes fonctions, les mots dérivés de chameau et des attributs qui lui sont associés, comme les noms de différentes races, les états de grossesse, etc. Cette richesse de vocabulaire est évidemment liée à l’importance du chameau dans la civilisation arabe. De la même façon et pour les mêmes raisons, il y a une bonne centaine de mots utilisés par les Esquimaux pour établir une différenciation entre les aspects multiples de la neige ou de la glace3. Et on sait que la Belgique francophone comporte bien plus de termes pour parler de la pluie et de ses diverses modalités que la France. Cela veut-il dire que nous voyons le monde (dans ce cas, les chameaux, la neige ou la pluie) autrement que ceux qui parlent arabe ou esquimau ? Certains linguistes défendent l’hypothèse que, pour penser aussi finement les chameaux que les Arabes et la neige que les Inuits, un travail de traduction et d’affinement du regard nous serait en tout cas nécessaire.

Question : « Connaissez-vous plusieurs langues ; des mots que vous ne parvenez pas à traduire dans une autre langue (et ça peut être aussi une langue dans la langue : la langue des jeunes par exemple) ? ».

II) Activité/ Collecte de questions

Quelles questions poseriez-vous au sujet du mensonge ?

On s’attend à des questions morales, du type : peut-on parfois mentir ? Est-ce juste de mentir ? Quelles sont les conséquences (morales) du fait de mentir (même une fois) ? Etc. On peut aussi demander à des enfants déjà accoutumés à l’exercice du questionnement de poser des questions sur le mensonge.

Avec les adultes, on pourra probablement souligner la tendance plutôt morale du questionnement sur le mensonge et demander des questions non morale, épistémologiques ou métaphysiques, telles que : « Ne pas dire la vérité, est-ce mentir ? », « Est-ce possible de mentir en disant en réalité quelque chose de vrai ? », « Est-ce réellement possible de ‘se mentir à soi-même' » ? « Est-ce qu’on peut mentir sans s’en rendre compte ? « Est-ce qu’on sait toujours quand on ment ? », etc.

Si vous ne disposiez pas du mot mensonge, pourriez-vous le concevoir ? Comment le nommeriez-vous ?

III) Activité/Ni oui, ni non, ni mensonge, ni vérité

On organise maintenant une petite discussion philosophique sur base de l’une des questions morales et on cherche à y répondre en supprimant le mot « mensonge », sur les modalités du jeu ni oui, ni non. On peut ajouter une deuxième contrainte au fil de la discussion en supprimant également le mot « vérité », s’il apparaît très souvent4.

Exemple de débat :

Question de départ : « Faut-il parfois mentir ? ».

- On peut parfois ne pas dire la vérité pour ne pas blesser l’autre.

- Le vocabulaire choisi pour remplacer « mensonge », c’est alors un vocabulaire référé à la vérité, plus précisément au discours qui ne dit pas le vrai.

- La discussion peut aussi aboutir à choisir le vocabulaire de la tromperie :

- Imaginons une situation où je ne dénonce pas quelqu’un qui a fait quelque chose de mal. Qui trompe-t-on au juste ?

- Si on ne dénonce pas, on trompe celui à qui on ne dit pas la vérité.

- Mais si on dénonce, ne trompe-t-on pas celui qui a fait quelque chose qu’il ne faut pas dénoncer ?

- Etc.

Au terme de la discussion, l’animateur est amené à interroger le groupe sur la différence entre la question initiale et la question sans le mot « mensonge ».

Il peut ensuite rappeler et souligner ce qui a été dit et qui est lié à l’absence du mot mensonge (par quoi il a été essentiellement remplacé).

Ici par exemple, le mot mensonge a été remplacé par deux expressions qui renvoient à des problématiques assez différentes :

1) par la tromperie (faut-il parfois tromper ?). À quoi ou à qui sert la tromperie ? N’y a-t-il pas un bien supérieur (peut-être même une vérité) qui justifierait qu’on trompe parfois ?

L’enjeu est clairement moral : mentir, ici, c’est trahir une confiance et la problématique peut être celle des conditions de la confiance : peut-être faut-il mériter cette confiance ?

2) L’autre notion de remplacement du mensonge dans ce débat était l’ absence de vérité dans le discours. Mentir, c’est dire quelque chose qui est faux, mais aussi risquer de s’éloigner de l’effort, de la volonté d’être adéquat, de correspondre fidèlement à la réalité observée. Et c’est toujours une perte. Être dans le faux, dans l’erreur, n’est jamais un avantage. Et la problématique est alors assez différente, elle n’est précisément plus morale, mais plutôt épistémologique : comment atteindre le vrai, à quelles conditions, comment distinguer le vrai du faux ?

Nous soulignons ici qu’il y avait un décalage entre apprendre à dire la vérité et apprendre à ne pas mentir. Prenons l’exemple de la petite fille de l’un d’entre nous, Judith quatre ans et demi, qui dit n’importe quoi, mais pas spécialement pour mentir, juste parce que l’accroche à la vérité n’est pas évidente ou qu’il n’y a pas forcément de distinction à certains moments entre le réel et l’imaginaire : « j’ai fait ça à l’école ». Or, on sait que c’est faux, mais ce n’est pas pour tromper les parents, ne pas dire ce qui s’est vraiment passé. On ne peut mentir que lorsqu’on sait alors qu’on dit quelque chose de faux pour cacher quelque chose ou pour tromper l’autre.

IV) Une approche historique du mensonge

Aujourd’hui, on pense presque nécessairement la question du mensonge depuis un point de vue moral : a-t-on le droit de mentir parfois ? Dans quelles conditions ?

C’est une approche qui date d’une époque : la pensée chrétienne, à partir d’Augustin, et qui a toute une histoire avec quelques grands noms de philosophes, comme celui de Kant, par exemple. Dans un débat sur le droit de mentir qui l’opposerait à Benjamin Constant, Kant condamne de façon absolue le mensonge : on ne doit jamais mentir, quelles que soient les circonstances, parce qu’aucune société ne tiendrait sur la possibilité même du mensonge.

On peut déjà en dire un mot pour définir la notion en la situant dans le temps : notre définition pourrait être celle qu’Augustin donne : pour lui, mentir, c’est dire quelque chose qu’on croit être faux avec l’intention de tromper l’interlocuteur. Le terme « mensonge » existe cette fois spécifiquement, et il définit précisément la volonté de tromper, que celle-ci soit efficace ou non. Ce qui compte dans le mensonge, ce n’est pas l’erreur, mais l’intention de tromper : « C’est par l’intention de l’esprit et non par la vérité ou la fausseté des choses en elles-mêmes qu’il faut juger si quelqu’un ment ou ne ment pas » (Augustin, De Mendacio, III, 3). Pour mentir, il faut donc bien être conscient qu’on dit quelque chose qu’on pense faux.

Notez que cette explication peut venir plus tard ; nous la reprenons ici parce que la discussion précédente avait permis de mettre au jour la différence entre la volonté de coller au réel et d’être dans la vérité et la possibilité de mentir parce qu’on a conscience de dire autre chose que ce qu’on pense ou quelque chose qu’on pense être faux.

Nous allons maintenant nous déplacer ailleurs, comme au théâtre dans un décor d’antan, avec des personnages étrangers pour nous, que nous ne croiserons pas dans la rue en sortant… Il y a un intérêt non négligeable à se télé-transporter dans l’histoire : se rendre compte que ce qu’on pense aujourd’hui dépend de l’époque dans laquelle on est, que ce n’est pas « vrai », plus vrai (en philosophie du moins) que ce que croyaient d’autres gens dans d’autres sociétés.

Dans l’Antiquité, le mot mensonge n’existe pas comme tel. On parle de pseudos, qui signifie l’erreur à la fois intentionnelle et non intentionnelle. Le problème du pseudos n’est pas uniquement ni même fondamentalement moral : c’est de l’accès à la vérité qu’il est question.

Pour penser « grec », il faudra se détacher d’une approche seulement morale du mensonge.

Pourquoi cela peut-il être intéressant ?

La morale impose une obligation liée au bien – on doit faire ceci, il est interdit de faire cela – qui ne permet pas de penser. Par exemple, « On doit trier ses déchets » ; on ne peut si facilement penser et discuter réellement de cette question écologique. On peut penser les impacts de l’homme sur la planète, les autres espèces, mais il y a certaines questions taboues qui montrent que c’est un thème moral. Prenons l’exemple suivant : faut-il qu’il y ait moins d’hommes ? Peut-on discuter rationnellement de l’impact de la disparition de l’homme ? Ne serait-il pas intéressant que l’homme disparaisse ou que l’on réduise fortement l’espèce humaine (et comment ?) – plutôt que de ne penser que depuis les petites épargnes d’énergies que chaque humain est capable et responsable de faire ? Et peut-on penser aussi l’impact négatif des efforts écologiques de l’homme ? Il y a là beaucoup d’impensés, beaucoup d’impensables, pour des raisons morales.

En quoi la morale génère de l’impensable ?

Certaines hypothèses chargées émotionnellement ne peuvent être envisagées – on condamne jusqu’à la possibilité de les penser même fictivement, en dehors d’une réalisation concrète.

V) Activité/Exercice d’immoralité

Pour réussir à sortir de la perspective morale, nous avons mis au point un petit exercice : le concours d’immoralité. Il s’agit bien d’immoralité, non d’amoralité. La peur de l’immoralité et le désir d’être moral, de bien faire, peuvent constituer un obstacle à la pensée philosophique et empêcher de comprendre certaines notions ou certains auteurs qui ne pensent pas en ces termes. Cet exercice est particulièrement pertinent avec des enseignants d’EMC (Education Morale et Civique) en France ou CPC (Cours de Philosophie et Citoyenneté en Belgique), où la philosophie peut être instrumentalisée au profit de l’instruction civique et les questions existentielles se réduire à des questions morales, délaissant d’autres champs philosophiques comme l’épistémologie, la métaphysique ou la logique. Pour approcher l’amoralité, il nous a par conséquent semblé pertinent de rendre ludique et joyeuse l’immoralité.

Quel est le comportement ou l’idée qui vous paraît la plus immorale ?

C’est bien un concours.

Chacun propose autant d’idées qu’il veut. Une première discussion est organisée pour déterminer ensemble l’idée qui gagne le concours. On peut éventuellement en combiner plusieurs.

Après le choix de l’idée victorieuse, le traitement de la proposition se fait avec l’intervention du Philonaute : « Pourquoi est-ce immoral ? », alors que sur sa planète, c’est tout à fait normal, banal même. Le Philonaute incarne de façon radicale l’Étranger qui questionne les habitudes morales, les tabous, avec une sorte de naïveté complète. Par exemple, étant donné que l’absence de gaspillage et le zéro déchet semblent une bonne idée, ne serait-il pas plus logique, comme chez le Philonaute, de manger les morts ?

Le questionnement peut porter sur les points suivants :

Cela a-t-il toujours et partout été immoral ? N’y a-t-il pas une époque (référence à l’histoire), une société (référence à l’anthropologie) ou un auteur (une utopie) pour lesquels cette idée était acceptable, voire même souhaitable ?

Cette discussion peut être éventuellement nourrie par d’autres exemples comme :

- la pédophilie, reconnue très récemment comme problématique ;

- le viol, terme apparu au cours du XVIe siècle.

Manger des êtres humains ou nourrir des animaux avec des êtres humains paraît être un tabou universel, mais dans certains cas (accident d’avion, guerre) ou dans certaines sociétés, l’anthropophagie peut se pratiquer. Chez les Aztèques, par exemple, le guerrier mange le coeur d’un ennemi tué. C’est un rituel qui permet un rapprochement avec les divinités. Durant la guerre du Vietnam (1959-1975), des soldats Viêt-Cong ingèrent le foie de leurs ennemis pour s’approprier leur force – on appelle cette pratique l' »exocannibalisme » (on mange les ennemis, les extérieurs).

Il existe aussi des pratiques d' »endocannibalisme ». Le terme désigne le fait d’ingérer les restes de quelqu’un de la même tribu, à savoir un parent décédé. Le procédé consiste parfois à réduire en poudre les ossements du défunt (censés contenir les éléments vitaux de l’esprit de la personne morte) auxquels on ajoute de la bière de manioc pour faire boire la mixture aux proches parents. Parfois, c’est le cerveau et/ou le coeur, sièges supposés de l’âme du disparu, qu’on ingère également, comme dans les pratiques d’exocannibalisme et pour les mêmes raisons. Il est avéré également que certaines Chinoises mangent leur embryon ou leur foetus après une fausse couche.

Chez les Bataks de Sumatra, l’anthropophagie fait partie du système judiciaire pénal. Sont condamnés à être mangés vivants : les personnes qui commettent un vol au milieu de la nuit, les prisonniers de guerre, ceux appartenant à la même tribu qui se marient ensemble, ceux qui se rendent coupables d’adultère, ceux qui attaquent traîtreusement un village, une maison ou une personne. Le condamné est alors consommé seulement par les hommes, la chair humaine étant interdite aux femme.

Notez qu’on a tendance à chercher l’anthropophagie très loin dans le temps (chez les hommes de Néandertal par exemple), ou très loin dans l’espace (chez les peuplades primitives d’Afrique, d’Amazonie ou d’Océanie), comme si l’Occident était purement civilisé… Ce constat devrait déjà permettre une première approche critique du tabou : ne sert-il pas simplement à faire passer au bon endroit la frontière du civilisé (à savoir toujours nous) et du barbare ?

L’inceste est un autre tabou. Mais il souffre également des exceptions : il est admis chez les Égyptiens, comme dans les grandes lignées (sang bleu = même sang, consanguinité, on n’est quand même pas si loin de l’inceste) ou dans des textes sacrés (dans la Bible, Laban couche avec ses deux filles).

Cette discussion est d’autant plus intéressante à mener avec des adultes ayant la charge d’enfants, dans la mesure où ils se donnent volontiers la charge d’une éducation morale identifiée un peu vite au fait de véhiculer d’évidentes condamnations morales plutôt que d’encourager une réelle réflexion sur ces questions.

Et le mensonge ?

« Il m’a menti ! ». Est-ce un tabou ? Est-ce condamné moralement ? Pourquoi ?

VI) Le Pseudos de Platon

Dans l’Antiquité, le mensonge n’était pas condamné moralement !

Nous avons déjà annoncé que le terme existant pour parler de mensonge, c’est pseudos (comme dans les termes « pseudonyme », ou « un pseudo »). Le pseudos, c’est le faux ; c’est l’erreur, qu’elle soit volontaire ou non. L’important, ce n’est pas l’intention de tromper, mais le fait d’être ou pas dans le faux. Le sens du terme pseudos ne recoupe donc pas entièrement celui du terme mensonge. Car on peut dire un mensonge et ne pas tromper effectivement. Ce serait le cas si on croit dire quelque chose de faux, mais que cette chose est vraie, parce qu’on commet soi-même une erreur. Ce serait aussi le cas si on affirme quelque chose de faux sans être cru par les interlocuteurs. Car on peut dire un mensonge et ne pas tromper effectivement, notamment parce qu’on croyait dire une erreur, mais que ce qu’on affirme est en fait vrai et qu’on est cru ou bien parce qu’on a dit quelque chose de faux et qu’on n’est pas cru.

Le problème de Platon à propos du pseudos, c’est l’efficacité : est-ce qu’on trompe effectivement ? On peut toujours dire toutes les choses fausses qu’on veut, l’important, c’est qu’elles trompent ou pas ceux à qui elles sont destinées. Ce problème est plus large : l’éducation doit être une éducation à la vérité et il faut dénoncer et se méfier de toutes les formes de pseudos qui induisent en erreur les jeunes, comme il faut se méfier des vérités énoncées qui n’ont pas d’effets parce qu’elles ne sont pas entendues, comprises ou crues.

Précision : le mythe et la vérité chez Platon

Il est fréquent qu’on s’appuie sur des mythes platoniciens comme support d’une discussion philosophique, mais on ne connaît rien du statut du mythe chez Platon. Si c’est un pseudos, ne serait-il pas complètement paradoxal de les utiliser ?…

Activité/Plan de discussion

Pourquoi vous raconte-t-on des histoires ? Lorsqu’on vous raconte des histoires, est-on en train de vous mentir ? Y a-t-il une différence (et si oui laquelle) entre raconter une histoire et dire un mensonge ?

Anneau de Gygès/mythe de la caverne (ceux qu’on a souvent vus en classe ou en animation philo avec des enfants) : est-ce un mensonge qu’on vous raconte ? Êtes-vous trompés, induits en erreur ?

S’il y a une vérité, quelle est-elle ? Y a-t-il des éléments vrais ou est-ce une métaphore de quelque chose de vrai ? Quel est l’intérêt de ces mythes et des histoires ? Les mensonges ont-ils les mêmes intérêts ?

À tester pour pouvoir jongler avec des sens différents et des problématiques différentes (c’est un geste philosophique essentiel) : le mythe/l’histoire racontée sont-ils des mensonges? Sont-ils des pseudos ?

Le mythe nous apparaît classiquement être un « semblant », mais de quoi ? De la réalité ? On raconterait la réalité/le vrai, en la transformant, en la métaphorisant ? Y a-t-il alors une similitude entre le discours mythique et la réalité ? La vérité, peut-être ? De quelle vérité parle-t-on alors ?

Est-ce qu’un mythe dit quelque chose de vrai ? Est-ce qu’un pseudos peut dire quelque chose de vrai ?

Si oui, quel est l’intérêt de recourir au mythe ou au pseudos ? N’est-ce pas un détour plutôt que de dire le vrai directement ?

Quelles que soient les réponses, elles peuvent être rapportées à l’histoire : elles sont les lectures qu’on peut se faire aujourd’hui du mythe et de l’utilité de raconter des histoires aux enfants ou aux adultes, car les romans, les films sont aussi des histoires racontées.

Qu’est-ce que la vérité pour Platon ?

La conception de la vérité chez Platon – ou plutôt la conception traditionnelle de la vérité – est liée au mot « alètheia ». Elle consiste à enlever un voile sur ce qui est voilé.

Or, les mythes chez Platon sont des mensonges (ce n’est manifestement pas « vrai »), mais qui produisent des effets de vérité. Par une histoire manifestement fictive, il est possible de faire passer des idées vraies (comme le mythe de la caverne permet de faire passer une idée vraie sur ce qu’est la philosophie et les difficultés que rencontre le philosophe).

Voyez-vous d’autres choses, qui ne sont pas vraies et qui produisent aussi des effets de vérité ? Est-ce que la vérité elle-même, directe, aurait pu produire les mêmes effets ?

VII) Augustin : De mendacio

Question : À quelle notion s’oppose la notion de mensonge ? Est-ce à la franchise ? À la sincérité ? À la vérité ?

On pourrait faire une histoire des couples d’opposés, qui ne sont pas les mêmes dans la Grèce et dans le Moyen Âge latin et chrétien. Dire un pseudos s’oppose ainsi en grec à dire le vrai, à la franchise (c’est-à-dire s’oppose à la parrhesia, qui est le courage de dire la vérité quand c’est risqué de le faire) ; la conscience est alors fixée sur la recherche du plus vrai. Le Mendacium, en revanche, s’oppose à la sincérité. Avec la sinceritas, il ne s’agit plus de dire le vrai, mais de dire ce qu’on pense. La conscience n’a plus nécessairement de lien avec le vrai ou le faux. Elle se fixe sur l’idée de ne pas vouloir tromper : « Ce n’est pas mentir que de dire une chose fausse si l’on croit qu’elle est vraie » (Augustin, De Mendacio, III, 3).

On se trouve cette fois dans une approche purement morale qui condamne absolument le mensonge au nom de l’intention de tromper.

Activité/Exercice de pensée

Si tout le monde ment, dans quel monde vit-on ?

Exercice de mensonge : par deux, durant une dizaine de minutes, discutez comme si vous vous rencontriez. Aucune des phrases que vous dites ne peut être vraie. À défaut, il faut essayer de mentir le plus possible.

Débriefing : Est-il facile de mentir ? Êtes-vous parvenu à mentir à chaque phrase, souvent, régulièrement, parfois… ? Quel effet produit la consigne du mensonge ?

Pour Augustin, la possibilité même de mentir ruine le fondement de la société. Le langage est une convention. Ce qui fait tenir une convention, c’est la confiance dans le fait qu’on dit ce qu’on pense. On ne peut pas utiliser le langage pour dire autre chose que ce qu’on pense sans risquer de ruiner l’intérêt même du langage.

Plus tard, Kant aboutira à la même idée.

Autre exercice : pendant cinq minutes, en petits groupes de deux ou trois, on discute sur une thématique et l’on va glisser régulièrement des choses que l’on croit au moins partiellement fausses ; elles ne doivent pas être manifestes ; on doit pouvoir croire un minimum à ce que vous dites.

Questions pour animer le débriefing :

- Savoir que l’autre a la possibilité de mentir (c’est la consigne ici) change-t-il (et en quoi) votre rapport à ce qui a été dit dans la discussion ?

- Mentir est-il un plaisir ? Est-ce difficile ?

- Cela ruine-t-il les fondements de la société ? Que change le fait que l’autre sait qu’on ment ? Chacun ment, mais aussi sait que l’autre ment. Pourrait-on organiser un groupe ou une relation sur cette base ? Le mensonge est multiple, alors qu’il n’y a qu’une seule vérité. On ne peut donc pas prévoir ce qui va se faire, parce que soi comme l’autre peut mentir sur n’importe quel aspect, parfois seulement partiellement, parfois non, etc. Le mensonge ou la possibilité de mentir provoque-t-elles une insécurité réelle ? Qu’est-ce qui change dans la relation dans ce cas ?

- On dit que sur Facebook et Internet de très nombreuses personnes mentent sur leur identité, leurs idées, leurs vies. On a beau le savoir théoriquement, pourquoi fait-on comme si ce qui était dit était vrai ? Et dans la vie de tous les jours aussi, où rien ne nous garantit que nos proches ne nous mentent pas, pourquoi écarte-t-on cette idée ?

En fait, il est presque impossible de ne pas identifier la personne avec son discours. Des études ont été réalisées sur la question9. Par exemple, on demande à des personnes d’écrire, puis de lire, un texte pro ou anti-Castro. On demande ensuite à d’autres volontaires de déterminer si les lecteurs sont pro ou anti-Castro. Bien entendu, ils considèrent pro ou anti-Castro les personnes en fonction du texte lu. On refait ensuite l’expérience en insistant sur le fait que les textes sont attribués au hasard. Or, les volontaires continuent de penser que l’auteur du premier texte était un pro-castriste convaincu, et le second un opposant au régime. Pourtant, on leur avait bien précisé que les auteurs avaient dû rédiger un texte de façon arbitraire, que cela corresponde à leurs idées ou non. Mais rien n’y fait : ils ont le réflexe d’attribuer ce qu’ils entendent à des caractéristiques intrinsèques de la personne…

Cette expérience révèle à quel point nous avons une tendance forte à attribuer les actes d’une personne à son caractère profond, plutôt qu’à des circonstances qui pourraient la pousser à agir de telle ou telle manière. C’est ce que les psychologues appellent l’erreur fondamentale d’attribution : nous négligeons l’impact de la situation sur les comportements.

Cela montre donc que, même si on sait que la personne peut mentir, on va avoir tendance à considérer comme vrai ce qu’elle dit. - Les indices de la simulation. Êtes-vous parvenus à déterminer quand l’autre mentait ? À quels indices le repérez-vous ? Est-ce par le langage lui-même (mentir exige de faire très attention à la cohérence) ou par des indices non verbaux ? Dans la vie, repérez-vous qu’on vous ment ? Si oui, grâce à quels indices ?

VIII) Francis Bacon (XVIIe siècle) : secret, dissimulation, simulation

L’importance morale de dire la vérité s’impose jusqu’à aujourd’hui. Pourtant, au début de l’époque moderne, certains auteurs remettent en question le bien-fondé de l’interdit du mensonge. Un philosophe très connu, qui fait scandale, est Machiavel. Il n’hésite pas à affirmer qu’il est légitime pour le prince de mentir à la population, qu’il lui est généralement indispensable de faire paraître comme moral les actions qu’il mène, même si elles sont faites par pur pragmatisme. Le Prince de Machiavel, ouvrage dans lequel il donne des conseils au monarque (il faut aujourd’hui entendre par là tout homme politique), est très ambigu : certains pensent qu’il affirme réellement qu’un dirigeant doit mentir si cela arrange ses intérêts ou si cela l’aide à mener sa politique ; d’autres pensent que, si tel était son but, il n’aurait pas eu besoin de publier son ouvrage, qu’il lui aurait suffi de quelques copies et que, par conséquent, l’ouvrage sert à montrer au peuple que le dirigeant n’est pas ce qu’il prétend être et qu’il ment.

C’est évidemment la lecture littérale qui va être aujourd’hui la plus retenue : Machiavel conseillant le mensonge aux puissants. Depuis sa publication, l’auteur est fortement critiqué, tout particulièrement par le monde chrétien (la quasi-totalité du monde de son temps et des siècles successifs), mais il va aussi influencer de nombreux penseurs au siècle suivant.

Ainsi Bacon, va modifier la donne en présentant non plus une opposition entre le mensonge et la vérité, mais une conception en trois termes : le secret, la dissimulation et la simulation.

Cet art de se voiler et de se cacher est susceptible de trois modes ou degrés : le premier est celui d’un homme réservé, discret et silencieux, qui ne donne point de prise sur lui et ne se laisse pas deviner ; le second est cette sorte de dissimulation que je qualifie de négative ; c’est celle d’un homme qui, à l’aide de certains signes ou indices trompeurs, réussit à paraître tout autre qu’il n’est réellement. Le troisième degré est celui de la dissimulation positive ou affirmative, et propre à celui qui feint expressément et se dit formellement tout autre qu’il n’est ; c’est la feinte ou l’artifice proprement dit.

Ces trois niveaux se rapprochent tous davantage du mensonge que de la vérité ou de la sincérité. De ce fait, une partie du mensonge devient positif. En effet, Bacon se place immédiatement sur le terrain de la morale, mais il nuance le jugement à l’égard du mensonge, car le secret est quasiment toujours vu de manière positive et la simulation presque toujours négative. Quant à la dissimulation, qui se trouve entre les deux, elle peut aussi bien être positive que négative.

Il est en fait très important de pouvoir garder les secrets confiés et celui qui en sera capable sera vu comme très positif en société.

Notons, à ce propos, que c’est à cette époque que naît la fonction de secrétaire, dont le terme même évoque celui qui est capable de garder les secrets. Pourtant, garder un secret – que ce soit le sien ou celui d’autrui – c’est déjà mentir. C’est ce qu’on nomme le mensonge par omission : on retient la vérité, on se retient de la dire, même si elle nous est demandée. C’est aussi au début de l’époque moderne que l’idée d’une vie privée s’instaure. Jusqu’alors, il semble que tout ce que l’on fait en privé, dirait-on aujourd’hui, est conçu comme devant et pouvant se faire en public. L’expression de vie privée n’existant pas encore, Montaigne parle de l’arrière-boutique, lieu où certaines choses se disent entre proches.

Est-ce que quelque chose qu’on pense et qu’on dit en privé, avec des proches, doit pouvoir se dire en public ? Qu’est-ce que vous ne diriez pas en public, mais qui se dit volontiers en privé ?

Cette question est plus actuelle qu’on ne le pense car, depuis quelques décennies, les médias sociaux et la télé-réalité modifient fortement les rapports entre vie privée et vie publique. Dans les uns comme dans les autres, la vie privée s’expose en public.

On pourrait croire que Bacon se contente de retracer différemment les lignes de la morale, certaines parties du mensonge et de la dissimulation devenant positive. C’est ce qui apparaît d’abord. Toutefois, la question n’est pas si simple. En effet, pour garder un secret, il faut parfois feindre de ne pas en avoir, car « il ne faut pas non plus que le visage prévienne la langue ou révèle ce que l’on veut taire » (p. 29). Le secret implique donc un faire-semblant, ce qui correspond davantage au troisième degré, celui de la simulation, lequel est clairement condamnable.

Le secret exige donc une part de simulation. Mais s’il faut feindre pour garder un secret est-ce bien ou mal ?

À l’époque moderne, on se trouve face à deux positions morales opposées : la position chrétienne et celle de certains philosophes plus « libéraux ». La position chrétienne affirme que le mensonge est condamnable et que celui qui a des intentions pures et droites peut tout dire et est même obligé de tout dire. Dans cette perspective, le refus de ce que l’on nomme aujourd’hui la transparence totale est toujours un indice d’immoralité.

Bacon, comme d’autres philosophes à sa suite, semble en revanche réellement valoriser non seulement le secret, mais également la dissimulation, voire la simulation. Parler de Bacon dans cette histoire en trois temps, nous permet d’introduire non plus une simple opposition, mais de regarder « le » mensonge sous l’angle de ces trois notions qui, si elles sont, au premier abord, connotées différemment moralement, s’imbriquent pourtant l’une dans l’autre et déplacent le débat. Dans cette perspective, le secret est positif et la simulation peut également le devenir.

Exercice : les magiciens et les pickpockets.

Par groupe de cinq à dix joueurs et un maître de jeu. Au départ, chacun reçoit du maître du jeu une carte qui lui dit s’il est magicien ou voleur. Il dissimule sa carte et garde précieusement secrète son identité. Il y a au moins deux voleurs par partie.

Le maître du jeu décrète que c’est la nuit et tous les joueurs doivent fermer les yeux. Il précise alors aux pickpockets qu’ils peuvent ouvrir les yeux. Si un magicien ouvre les yeux, il est éliminé du jeu. Les voleurs se reconnaissent donc et le maître du jeu les connaît. Par un geste ou par un regard, ils indiquent au maître du jeu un objet à cacher. Celui-ci s’exécute. Il décrète alors que c’est le jour et que tout le monde peut se réveiller. Les conversations commencent pour déterminer qui est magicien et qui est voleur. Chacun doit évidemment prétendre qu’il est magicien. La discussion peut aussi porter sur l’objet volé. Quand une majorité du groupe pense avoir identifié un voleur, il le désigne. Celui-ci est éliminé. À part les cambrioleurs et le maître du jeu, personne ne sait si la personne éliminée était bel et bien un voleur.

Après élimination d’une personne, le maître du jeu promulgue une nouvelle nuit et invite tout le monde à fermer les yeux. La partie recommence avec une personne de moins. Il se répète de la sorte jusqu’à ce que tous les restants soient d’un seul type : magicien ou voleur, lesquels ont alors gagné.

Le débriefing de l’exercice est l’occasion d’une réflexion sur l’intérêt de la simulation/dissimulation pour maintenir les secrets. Est-il difficile de deviner les secrets d’autrui. Est-il difficile de garder son secret ? Quels ont été les indices faisant penser que telle personne était un voleur ?

Conclusion : et aujourd’hui ?

Le mensonge et la vérité ne sont pas les mêmes à toutes les époques. Les concepts mêmes et les termes pour les définir évoluent, de même que les jugements moraux à leur égard.

Et aujourd’hui, que serait la forme du mensonge ? Y a-t-il une conception du mensonge unanimement partagée ou y a-t-il plusieurs formes de mensonge ?

Et les mensonges, pseudos, absences de franchise ou de sincérité, secret, dissimulation et simulation sont-ils aujourd’hui condamnés ou acceptés ? Dans quelles circonstances ?

A-t-on vraiment accès à la vérité ? Et s’en soucie-t-on ?

Les Fake news, par exemple, ne rendent-elles pas impossible l’accès à la vérité ?

Comment déterminer ce qui est de l’ordre des Fake news si on ne sait pas à coup sûr ce qui est la vérité ? La tentation est grande de déclarer que ce qui n’est pas conforme à l’opinion commune ou à ce qui est relayé par les médias mainstreamest faux. Mais est-ce aussi simple ?